我が家の辞書引き学習法

私の中で「イヤイヤ期」よりもしんどかった「なぜなに期」

長男がちょうど4歳くらい、年子育児のドン底のタイミングでやってきた「なぜなに期」に毎日私は狂いそうな日々でした。

のらりくらりと付き合ってはいたものの、限界を迎えたため長男がひらがな・カタカナを読めるようになったタイミングで国語辞典を渡し、“疑問を持ったらまず自分で調べる"という癖をつけました。

今回はその効果を振り返ってみたいと思います。

気になるならご自身でお調べあそばせ

産後に散々検索しまくった「なぜなに期」について。

必ず対応すべし!無視したら疑問を抱かない子になる!

私が読み漁った多くの育児書にはこのように書かれていました。でもさ、横に乳飲み子いる状態で対応できる?無理無理!なーんも考えられない!悪いがこんなキレイごとに私は付き合えない!

ということで必死で長男に国語辞典の調べ方を教えました。そしてマスターしてしまえばこっちのモンです。

「ねえ電車と汽車って何が違うの」と聞かれりゃ、

「ええ質問やな。辞書で調べてみい」

この返事で乗り切りました。

なんか・・振り返ったら申し訳なく思えてきた・・でもほんとにしんどい時期だったんですよね。自分の死ぬときの走馬灯はこの時期がよぎるんだろうなってくらい辛さが脳裏に焼き付いています。

ただ、質問は辞書に丸投げしたものの、調べた結果の内容だけはちゃんと最後まで聞くようにしていました。

世間一般で言う"辞書引き学習"とは

皆さんは辞書引き学習をご存知でしょうか?

私は子供を育てるまで知りませんでした。最近の文化なのかな?と思って調べてみたら1989年から実施されているようで、意外と歴史の深い学習法でした。

やり方をざっくりと説明すると、

気になったことを辞書で調べる。その時調べた言葉のところに、付箋をペタペタと貼っていく。その様子を見て親は子供を誉めまくる。

この手順を繰り返し辞書に貼り付けた付箋が沢山になったら、その子はそれだけの言葉を吸収している・・・要するに達成感の可視化ですね。

我が家の"辞書引き学習"

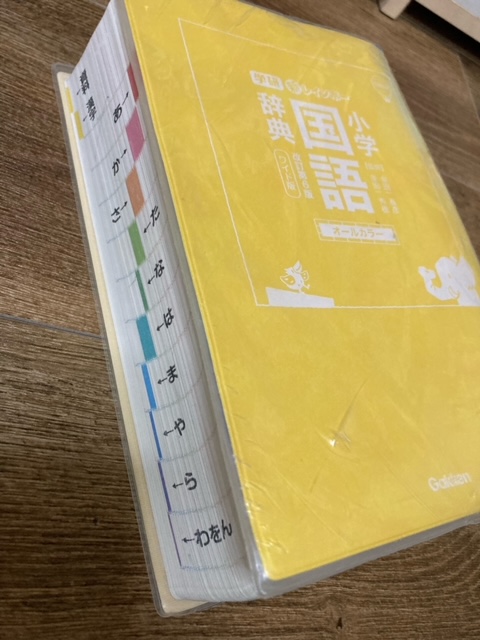

ここで我が家の長男の辞書を掲載したいと思います。

付箋ゼロ。

全くもってアンチとかではないんですけど、検索魔として何っ回調べても付箋を貼る意味がわからなかったんです。ほんとすみません。

辞書引き学習というワードで検索するたびに出てくる、付箋によってキャベツのように膨れ上がった辞書。

使いにくくない?

これで達成感や学ぶ力が伸びる・・・のか?子供は付箋を1枚でも多く貼ることに専念しすぎて、問題の中身が入ってこないんじゃないかなーというのが本音です。少なくとも私はそうゆうタイプでした。

ということで普通に調べてるの見たら褒めりゃいいなという考えに落ち着きました。

効果はいかほど?

長男が4歳の時に辞書を手渡し、約4年が経過しました。

今では気になることがあっても誰かを経由することはありません。真っ先に辞書で調べて、その上で載ってないことは聞いてくる感じです。

長男は芋づる式に他のワードを調べるほどの熱量はないのですが、やはり自分で気になって調べたことはちゃんと定着しているようです。

あとは国語辞典の巻末についているコラム(資料)は暇つぶしとしてよく読んでいるので、アルファベット略字やひらがなの成り立ちなど、謎に詳しいです。

そして個人的に辞書引きをして良かったと思えたのが、“調べかた"を知ったお陰で、図鑑などの巻末さくいんを有効活用できるようになったこと。気になることの正解を想像してから調べることに一時期ハマっていました。

このように辞書で何かを学び取る!と意気込んでは使用せず、ファーブルが息を吐くように虫眼鏡を覗き込んだのと同じ、手元にあって当然の存在へと押し上げたことで十分すぎる効果(知識)を得ることができました。

まとめ

いかがでしたか?子供と辞書の出会いと向き合いかたのお話でした。

ぜひインターネットがあれば数秒で済むことを、あえて何倍もの時間をかけて調べ上げることへの達成感を実践してみてくださいね。とはいえ現代っ子は忙しいので、いつまでも紙の辞書を使用するわけにいかないのもまた事実。なるべく早く辞書に触れることをおすすめします。

この後、色んな条件が重なったことで電子辞書を渡すことになるのですが、大人では思いつかないような面白い使い方をしているので近いうちにまとめたいと思います!

では!