長男のケアレスミス対策を考える

家庭学習をしていると頭を抱えたくなる出来事が多々起こりますが、それを通り越して悟りを開きつつあること。それは長男のケアレスミスの多さ。次男も大概ですけど、長男は特にひどい。

今回は注意した10秒後に同じ過ちを繰り返す男、長男との闘いを綴りたいと思います。読解力のなさ同様、とくに解決はしませんので悪しからず。

長男が繰り広げるケアレスミス

まずは数々あるミス王の所業から代表的なものを2つご紹介しますね。

解答を途中でやめる

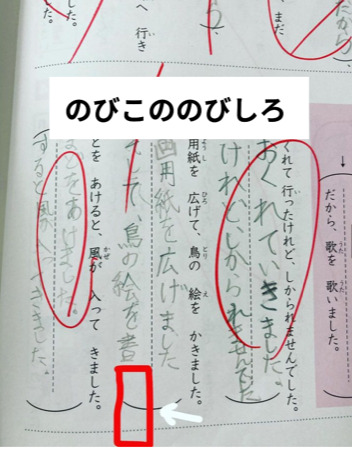

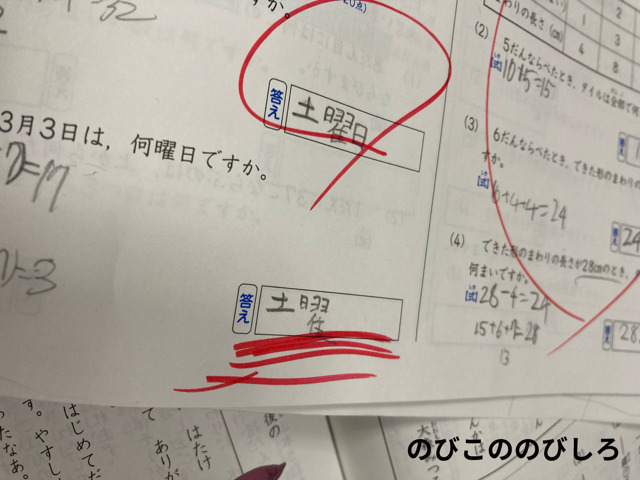

画像にある通り。私はこの現象を志半ばで記憶喪失になったと思うことにしてるんですけど。

書いてないならまだマシで、書いてる文字の途中で終わってることもしばしばあります。

ちなみに画像2枚目の下に引いてある赤線は「な ん で や ね ん!」の数だけ引かれてますよ。上の問題は書けてるのに・・・しかもこれ答え合ってるのに・・・と思ったら気持ちを抑えることができず。声に出す1歩手前でした。はあ。

問題をやり忘れる

私が一番理解できないのがこれ。でも一番長男がしでかすミスもこれ。

問題をやらないなんて試合放棄と同じことですよ。なんだろう。文字打ってて情けなくて泣けてきた。このミスは特に計算問題をしている時に起こります。

本人曰く1枚に問題がぎっしりあるとどれから解いたらいいのか、ということで頭がいっぱいになるようです。えっとね、順番に解けばいいんだよ。

対策を考える

解き方がわかっててもちゃんと書けてなかったら全部×になること、大きな試験ではその1問が命取りになる可能性もあることをこれまで何度も何度も伝えてきました。

すると一瞬は凹むそぶりを見せるんですよ。で、次の問題で同じことをやらかすのがうちの長男です。

主人は「一回学校のテストでバツを食らえばミスの痛手もわかるでしょ」と言うのですが、実は学校のテストでもすでにやらかしてます。あー、パパに言うの忘れてたなーと思いながら聞いてました。ハハハ。息子さん全然気にしてませんでしたよ!

で、このままじゃいかん・・と母は思い、目に見える対策を考えました。

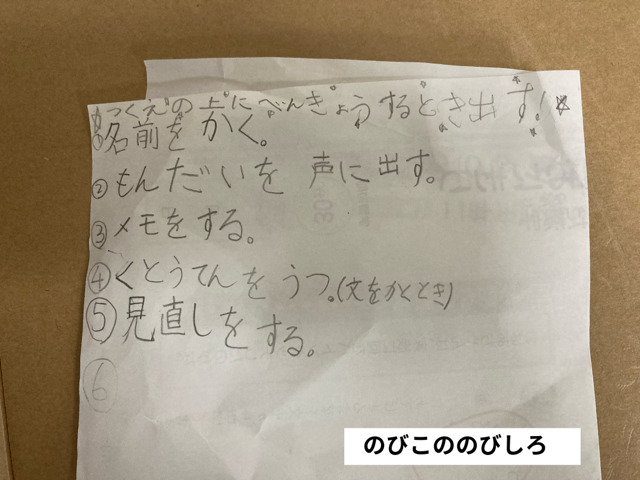

見直しをすると書いたメモを置く

まずは自分の置かれている状況を自覚してもらうため、改善点を紙に書いてもらいました。そしてこの紙を学習するたびに机に置いて、ミスがなくなったら捨てよう!ということにしました。

この取り組み、3日持ったかなー?って感じですね。紙を出すのを忘れるという新たなミスが発生して終わりました。(白目)

あえて何も言わずに見守っていたんですが、1度もこの紙の存在を思い出すことなく今に至ってるんじゃないでしょうか。今回撮影をするためにめっちゃくちゃ探し、棚と棚の間からクッシャクシャの状態で発見されて哀愁を感じました。

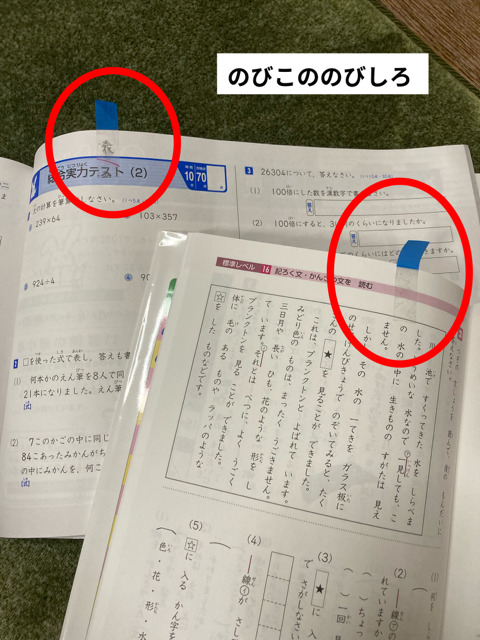

付箋をはる

現在進行中の対策です。問題を解き終わりちゃんと見直しをしたら付箋を次のページに貼るというもの。見直ししないと次のページには進めません。

見直ししたと言いつつ付箋が動いていないことが多々ありますが、これまでの対策の中では一番効果を感じてる・・気がします。(確信はないw)

あとは見直しをする時は指差し確認を徹底するように伝えています。ヨシッ!

実はそこまで気にしなくてもいい?

上記の通り、かれこれ数年単位で長男のケアレスミス問題と向き合っているわけですが、少し考えさせられる出来事がありまして。

ちょうどこの記事を執筆中に長男が初めて全国統一小学生テストを受験したんです。これまでにもいくつか検定を受けたことはありますが、記述式の模試は初めてでした。

模試前に飽きるくらい「名前書いてね。解答欄ずれないようにしてね。答えを最後まで書いてね。」と言い続けて送り出しました。そして終了後にひとこと。

「解答欄に"~個"とか"~人"とか最初から書いてあったわ!」

つまり答えの数字だけ書き込めばよかった模様。ということは低学年にそこまでの完璧は求められていないのかもしれない。成長と共にミスをカバーできるようになるってことでしょうか。

いや、我が子にはその成長は期待できない気がする・・・やはりできることはしていこうと改めて思ったのでした。

まとめ

基本的に私はおうち学習をしていることを他の友達には言っていないので、こういったリアルな悩みを抱えた際にいつも「自分の子だけがこうなのか?」と悩んでしまいます。

最近インスタやツイッターを開始したことで共感(仲間)を得たときは本当に救われた気持ちになりました。

そして今回のようにブログで綴ることでスッキリする部分もあって、発信できるツールを使っててよかったなーと思うばかりです。

ケアレスミスに関してはまだ対策を始めたばかりで効果を検証中ではありますが、あまり思いつめずに改善を目指していけたらと考えています。

同じ悩みを抱えている同士がおられましたら、一緒にがんばりましょう。